![]()

Hay un modo, tópico, de presentar a Robert Crumb (Filadelfia, 1943) como «genio chiflado». Para quien conoce realmente su pensamiento, en cambio, el gran maestro del comix underground es sobre todo un visionario, un autor satírico que supo entender mejor que el común de los mortales su propio tiempo y, más difícil que eso, los tiempos que se avecinaban. Alguien que, inspirado por la Beat Generation, buscó desesperadamente un nuevo modo de vida fuera del corsé de la familia victoriana, el modelo de subjetividad dominante en Occidente hasta los sesenta, cuando ese modelo fue cuestionado por la contracultura de esa década, de la que Crumb fue uno de los protagonistas. Ese nuevo sujeto que tiene sus raíces en los cincuenta con fenómenos culturales como los Beat o la revista MAD, y triunfa con las subculturas alternativas de los sesenta, hace tiempo que fue asimilado por el sistema capitalista, pero Crumb —a diferencia por ejemplo del «liberal» Harvey Kurtzman, su maestro más admirado— se negó a integrarse.

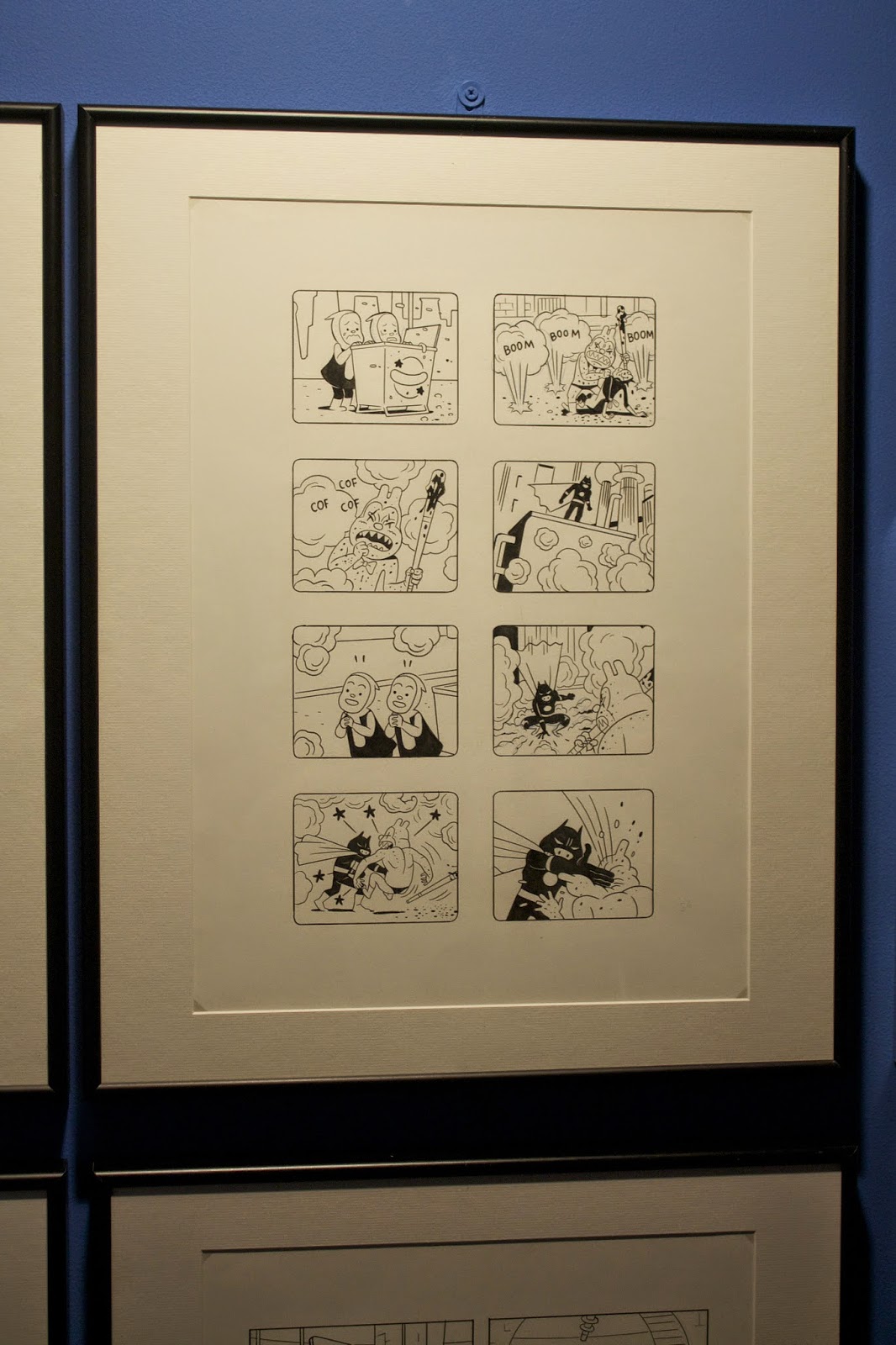

Las entrevistas a Crumb que Gallo Nero ha publicado en España este año, procedentes en origen de la revista teórica The Comics Journale ilustradas con un greatest hits de sus dibujos y cómics (de «Joe Blow» a «Mis problemas con las mujeres» y mucho más), le revelan en toda su salsa: su relación con las drogas y cómo éstas, particularmente el LSD, cambiaron su vida; su ambivalencia hacia la subcultura hippie, en la que tampoco se sintió integrado realmente; su controversia con las feministas, que le pusieron la cruz cuando Crumb decidió pisar el acelerador con sus historietas de los primeros setenta para dejar atrás a los fans biempensantes que le habían encumbrado; sus pensamientos suicidas y su relación con su mujer, la historietista Aline Kominsky, auténtica «salvadora» de Crumb; su amor hacia artistas como Brueghel, caricaturistas políticos del siglo XIX como Thomas Nast o historietistas como el citado Kurtzman y Will Elder; su visión negra sobre la naturaleza de los hombres; su opinión, en fin, sobre la industria de masas, a la que desprecia porque según Crumb acabó con las manifestaciones del auténtico arte popular. Pero dejemos la palabra al maestro.

Drogas

«[Mi obra] habría sido diferente. Está claro que habría sido diferente sin ellas [LSD en particular]. Ahí dentro pasó algo. Puedo enseñarte el punto en mis cuadernos de bocetos donde empezó ese periodo [mediados de los sesenta], cuando estaba en aquel estado borroso, y la forma en que mi obra sufrió ese cambio, esa transformación en un par de meses. No sé si hubiera sucedido sin ellas o no. Estaba libre de cualquier interferencia procedente de la parte racional de mi cerebro. Los lóbulos frontales estaban totalmente atontados. [Risas]. Es como cuando tienes interferencias en la televisión y de repente todo empieza a emborronarse, es es lo que pasó con mi pensamiento consciente. Cuando intentaba pensar de manera racional o concentrar mi pensamiento consciente, no tenía más que interferencias. Cuando no hacía nada de eso y me relajaba, todas esas imágenes volvían de nuevo».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 80-81).

Fama

«Déjame hablarte un poco más sobre lo de ser famoso. [Risas]. Ser famoso puede hacer que quieras suicidarte. Es difícil de explicar si nunca has pasado por eso, porque tienes que ser muy fuerte para sobrevivir cuando eres famoso. Por eso hay muchos famosos que se emborrachan hasta matarse y toman muchas drogas. Tienes que aprender a tratar con gente agresiva que quiere que bailes al son que ellos tocan, y si no lo haces, te aniquilan. Te llevarán a la tumba a una edad temprana. El año pasado, por esta época, quería suicidarme. Lo pensé muy seriamente. Porque había sido un año en el que me había dejado arrastrar por toda esa mierda, pr gente que quería utilizarme. Y la cosa te deja tan agotado que dices: "¿Para qué vivo? ¿Qué saco de todo esto?". No tiene ninguna gracia. Lo único que sacas es que te chupen la sangre. [...] Iba en serio de cojones. De estar en la puta cornisa, pensando si tenía el valor para saltar o no. [...] Sí, de un edificio de seis plantas en París. [...] Sí, lo pasé muy mal durante meses. No sabía qué hacer y no encontraba ninguna salida. No había ninguna salida para ese sufrimiento. ¿Para qué quería seguir viviendo? ¿Qué es lo que me espera? Más de lo mismo. Cuando me di cuenta de que no tenía el valor de hacerlo, decidí que debía hacer algo para evitar ese tipo de dolor».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 110-111)

Los sesenta

«Lo era y no lo era a la vez. Tomaba LSD al igual que mucha otra gente, y tenía los mismos valores que muchos expresaban, pero no era realmente un hippie. No salía (ahí fuera) a tocar mi flauta de bambú y a bailar con los pies descalzos en el parque Golden Gate, con el resto de los hippies. Solo quería quedarme en mi habitación y tirarme a una tía bien grande, si tenía la oportunidad. Es irónico que ahora la gente me relacione con ese periodo. Incluso en ese tiempo me sentía alejado de todo el aspecto estilístico. No me gustaba para nada su música. Nunca me gustó nada su música psicodélica. Era toda muy aburrida, estúpida y una basura: The Grateful Dead, The Doors, Jimi Hendrix, ¡aj! Pero había una sensación muy extendida de que las cosas estaban cambiando a mejor, de que las ideas materialistas de siempre y el desarrollo de la tecnología se iba a detener o a alterar drásticamente. La gente realmente pensaba que iba a ocurrir eso, pero no ocurrió en la medida en que la gente pensaba que ocurriría. No hubo suficiente gente que entrara en razón y rompiera con esa escala de valores. Por cada persona que sí lo hacía, salían otras cinco para ocupar su lugar. Es divertido juntarse con la gente de aquella época y recordarlo. Al final siempre se acaba recordando las experiencias con el LSD, porque fue una experiencia muy intensa para todo el mundo de aquella época. Al crecer en los cincuenta y principios de los sesenta, tenías unas normas muy estrictas sobre lo que se suponía que debías hacer y sobre cuál era la naturaleza de las cosas, por lo que el hecho de romper con aquello era revolucionario. Creo que cambió para siempre la historia estadounidense y abrió una brecha que nunca se cerrará. En los años cincuenta, Estados Unidos no era el país dividido que es ahora. [...] Ahora, en los ochenta, está muy dividido. Esa brecha es grande ahora. En los cincuenta, había básicamente una manera de mirar a la realidad y después puede que dos o tres personas que no encajaban en eso. Pero ahora hay una manera de mirar a la realidad de izquierdas y otra de derechas, que es mucho más predominante.

[...] No [veo un acercamiento]. Veo que la cosa está cada vez más polarizada. Se está convirtiendo en la polarización de los ricos y de los pobres, más que de los ideales, pero, por supuesto, los ricos tienen su ideología bien clara, mientras que los pobres van dando tumbos e intentando entender qué demonios está pasando. [...] [En la gran clase media] Están siendo divididos. Algunos están intentando llegar a las clases altas y adherirse a esa ideología, mientras que al resto lo están empujando hacia abajo, sin saber qué demonios pasa, y eso les llena de resentimiento, confusión e ira. Adónde irán a parar en último término es lo que la gente se pregunta».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 115-116)

«Hay mucha gente por ahí que todavía no se traga todo ese rollo. Lo ven venir. Es interesante pertenecer a una generación [los jóvenes de los sesenta] atrapada entre generaciones. La generación más joven [actual] no lo ve venir. Son como las personas de más de treinta años de nuestra época, en la que no teníamos que confiar. Ahora ya no puedes confiar en nadie menor de treinta. [Risas.] Es raro. los jóvenes con los que hablo me parecen increíbles. Parece que tengan cincuenta años. [...] Sí, tíos que no tienen ni treinta años y que hablan como unos empresarios. Es increíble».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, página 120)

Demasiada democracia

«Joder, no lo sé. No tengo muy claro todo eso. Supongo que es bonito creer en ese ideal [la democracia], pero mira cómo somos los seres humanos... No sé. A principios de los setenta, la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos encargó a un par de institutos de investigación que averiguaran lo que fue mal y causó las agitaciones de los años sesenta para, de esta manera, poder evitar que sucediera otra vez. La respuesta con la que salieron fue que había demasiada democracia en los sesenta [risas], lo que provocó que las expectativas de los pobres se volvieran desmesuradas, además de mucho descontento, el cual pensaban que era infundado o que iba más allá de las posibilidades que ofrecía la realidad de la situación. Tenemos que evitar que esas expectativas se nos vayan de las manos. [Risas].

—[Gary Groth:] La zanahoria se hace demasiado grande.

Sí, es así. Una forma de hacerlo es mantener la economía a un nivel bajo o algo así. No sé. Democracia. Ni idea».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, página 117)

Poder y capitalismo

«Creo que hay que ser muy avaricioso y cruel para hacerle eso al mundo con el únicio fin de amasar una fortuna. Él sabía lo que estaba haciendo. Era brillante y funcionó. John D. Rockefeller hizo lo mismo en el negocio petrolero. Era un tipo listo y maquinador que sabía hacer números y se le ocurrió una fórmula brillante para poner contra la pared a las pequeñas compañías gracias al control del transporte del producto. Brillante. Pero si has jugado al Monopoly alguna vez, ya sabes por qué ese proceso es inevitable, dentro de ese sistema. Es una tendencia inevitable que los tipos más inteligentes tomen el control sobre todo. Así es como funciona. [...] Como he dicho, un mercado libre dura tres días. Si tienes el control suficiente, controlas el juego. Quizá quede un 3% de mercado libre frente al otro 97% que no es más que la locura de las maniobras financieras y de los juegos avariciosos a losque juegan los tipos que tienen el dinero.

—[Gary Groth:] ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos es más eficiente o competente o se preocupa más de sus empresas?

No sé qué decirte, puesto que las empresas son las propietarias del gobierno. [Risas.] De la mayor parte. De un 97%, por lo menos. Banqueros, empresarios, políticos... son todos amigos, van al mismo club de campo. Siempre ha existido un principio de poder en la sociedad humana. Fíjate en el antiguo Egipto [...]. Hemos evolucionado un poco desde entonces, eso sí».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 126-127)

Feminismo

«Muchas [feministas] me veían de esa forma, sí. He madurado y he evolucionado y admito que era sexista, machista. [...] Fue un proceso gradual en el que los grupos feministas me regañaron muchas veces por mi obcecación con las mujeres. [Risas]. Todavía pienso que, en muchas cosas, fueron de mentalidad cerrada y poco inteligentes en todo el asunto. Pero aprendí mucho de las feministas. En general, fue algo muy bueno para Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, pienso que el movimiento en contra de la pornografía es estúpido en ciertos aspectos. Básicamente, lo que ha hecho el movimiento feminista es dar a acceso a las mujeres a las estructuras del poder, para que así no sea solo de hombres, ahora es un poder bisexual, y cada vez lo es más. Pero el principal fallo del feminismo es que no incorporaba cuestiones básicas sobre el funcionamiento del sistema, solo querían que las mujeres formaran parte de lo que fuera. Pero está bien; supongo que es lo que tenían que hacer antes de dejar de verse como mujeres perseguidas y empezar a pensar en sí mismas como parte de un sistema que está jodido. [...] Pero creo que muchas feministas tienen una reacción mecánica ante las cosas, siempre creen que hay una perspectiva machista detrás de todo. Actúan a la defensiva en ese aspecto. Es comprensible. [...] Tengo muchas ideas preestablecidas sobre las mujeres. No me las habría cuestionado si no hubiera sido por el feminismo. Sin embargo, a medida que crecía, todos esos estereotipos se veían continuamente reforzados. Recuerdo que intentaba ser dominante cuando era joven, ser esa clase de tíos que toman la iniciativa, porque eso es lo que parecía que querían las mujeres. Si no podías parar un taxi o pedir la botella de vino correcta, ellas te salían con: "¿Quién eres tú, una especie de nenaza? ¿Qué pasa contigo? No eres el hombre que busco si no eres capaz de hacer esas cosas".

[...] Hay una tendencia en las sociedades humanas a hacer que alguien sea el cabeza de turco. Alguien tiene que tragarse la mierda, así que bien podría ser la mujer... si puedes salirte con la tuya. Así es como era. Un grupo de gente se organiza, se levanta y grita a pleno pulmón, y entonces quizá las cosas cambien. Pero las mujeres se han estado organizando de esta forma desde hace mucho, montando un gran alboroto cada cierto tiempo por lo mal que se las trata. Es algo que tienen que hacer, supongo. los hombres no son más que unos violadores, unos saqueadores y unos asesinos. [...] Deben tener las mismas oportunidades. A mí me gustan las mujeres fuertes e independientes. Me atrae ese tipo de mujeres. Me gustaría verlo, doy mi aprobación. [Risas]».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 117-119)

Autobiografía

«Te puede arrebatar la capacidad de hacer ficción por completo. Justo después de acabar una obra autobiográfica intensa, es muy difícil cambiar el chip y hacer algo imaginativo. El trabajo de Aline es completamente autobiográfico. No puede inventarse historias ni personajes. Creo que es incapaz de hacerlo. Pero lo que hace es como un don. Contar la verdad sobre tus vivencias y hacerlo de forma divertida y entretenida, eso es tener un don. Me atrae mucho todo ese rollo del autodesprecio, de convertirse a ti mismo en un personaje absurdo. Es muy irritante que algunos hagan cosas autobiográficas y se pinten como héroes. Lo han hecho muchos dibujantes, pintarse como súper guays. Toca mucho las narices.

—[Gary Groth:] ¿Cómo quien?

Will Eisner. Sharon Rudahl. Trina [Robbins]. Hay muchos que se presentan como si fuesen el inocente Cándido. A mí también me ha pasado alguna vez. Me da mucha rabia. [...] Es como neutralizarte. Todos los demás son unos locos, todo a tu alrededor está loco, pero tú molas. Algo así. Eso es deshonesto, es no ser honesto contigo mismo. Cuando te encuentras con gente que ha hecho eso, es como que tienen la cualidad de la imbecilidad. Se ve que no saben plantarle cara por sí mismos.

El humor de muchos artistas y humoristas judíos tiene una vena de autodesprecio que han heredado de su cultura. Es como que tienen muy arraigado lo de saber reírse de sí mismos. Esto es muy difícil de hacer para los cristianos, para los protestantes blancos y anglosajones o para los católicos. Para mí, adoptar ese rasgo judío ha sido como un ejercicio de yoga. Como a los cristianos se les enseña desde que nacen a aspirar a la perfección, es muy difícil admitir que no eres perfecto, sobre todo en público. Hay una especie de rigidez en los protestantes o en los católicos que no tienen los judíos».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 149-150)

Subconsciente, conciencia colectiva y revelación

«No, es muy posible silenciar al subconsciente. Muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que está silenciando; hacen, simplemente, lo que está de moda o lo que creen que está de moda. Es raro encontrar a alguien que deje aflorar el subconsciente, porque a la gente eso le asusta. Puede que no sea muy elegante decirlo. Lo que ocurre en el subconsciente les es extraño y ajeno.

—[Gary Groth:] Pero, ¿no debe salir por algún lado?

Sí, siempre sale, pero muchas veces se revela de una forma inconsciente. Puedes leer cómics de Marvel y encontrar revelaciones del subconsciente colectivas y reprimidas. No son personales, sino que son declaraciones colectivas. Las formas artísticas de la cultura popular te muestran lo que está pasando realmente bajo la superficie. Te lo muestran hasta los cómics de mierda de Marvel, pero ni los mismos artistas lo saben. No están dejando aflorar realmente a su subconsciente; es él el que se revela de manera indirecta. Básicamente es una locura colectiva. Es lo que hace el comportamiento de la clase media tan fascinante de estudiar. Ahí puedes ver esa locura colectiva.

—[Gary Groth:] ¿La cultura popular la saca a la luz?

No, es una locura de comportamiento colectivo. Ya está en la superficie. Tienes que alejarte para ver lo loco que es. A medida que pasa el tiempo te das cuenta de que era una locura de comportamiento, pero es difícil verlo en tu propia época. Pero los artistas que sí permiten que su subconsciente tome parte en su obra son poco comunes. [...] Tu mente consciente nunca puede saber la verdad. Solo sabe de ideas y sermones. ¿Qué es la verdad? Es una especie de revelación, no es un hecho concreto como que dos más dos son cuatro. Eso no es la verdad, eso es aritmética. Si miras una obra de arte y se enciende una chispa, eso es una revelación. Uno no puede decir: "Aquí está el sentido de todo, aquí está la verdad". Quizá ni siquiera lo puedas definir. Es simplemente algo que experimentas. [...] Si la persona tiene un propósito firme de contar la verdad, a menudo se abre paso entre todas las chorradas intelectuales. Si el deseo está ahí, a veces funciona, a veces no. Es complicado. Una persona tiene que estar prácticamente loca para contar la verdad. La mente es un complejo y completo lío».

(Crumb, 1988, entrevistado por Gary Groth, páginas 157-158)

«Bueno, es como dijo Marshall McLuhan, los medios de comunicación reflejan las tensiones o ansiedades de una cultura de manera indirecta porque la gente no puede mirarlas de frente. Una de las razones es que están demasiado metidos en un trance hipnótico de negación y de engaño como para ser realmente capaces de hacerles frente. Coge una película como Terminator 2, que he visto hace poco. No podía creer el nivel de violencia y gritos que había en ella. Salía una mujer que gritaba: "¡Joder, maldición, hijo de puta!" a pleno pulmón durante toda la película, ¿sabes? Obviamente, es un reflejo indirecto de Estados Unidos, de cómo se siente aquí la gente. Por supuesto, esto es la pescadilla que se muerde la cola una y otra vez».

(Crumb, 1992, entrevistado por Gary Groth, página 267)

Europa única

Acabamos esto con otro ejemplo de la capacidad de Crumb para olerse el percal de la comedia humana (página 260): «Si reestructuran Europa, si hacen que sea fácil moverse por todos los países y todos tienen una moneda única, ¿quién será el máximo beneficiario de todo esto? Las grandes empresas, por supuesto. Intervendrán allí y tomarán el control. Así que los conglomerados empresariales y las grandes compañías sacarán de la circulación a todas las pequeñas empresas locales. Las personas de a pie de cualquier parte del mundo están deslumbradas por lo que pueden hacer las grandes empresas, y estas se aprovechan de ello, con todas esas campañas de merchandising astutas, deslumbrantes y agresivas y con proyectos de marketing que hacen que las personas normales no se puedan resistir. Tienes que tener una mentalidad muy crítica para poder resistirte a toda esa basura. Es muy difícil. Fuera de ese mundo se está muy solo». Lo dijo en 1992.

---

Mucho más en

Entrevistas publicadas originalmente por Fantagraphics Books | Dibujos de Robert Crumb.

Traducción de Josep Manuel Marco Borillo y el equipo de la Universidad Jaume I (Franziska Dinkelacker, Marta Estal Vera, Susana Ruiz-Larrea Rodríguez, Paula Saiz Hontangas, Víctor Sánchez Candela, Elena Villanueva López).

Gallo Nero Ediciones, 2014